6月19日,顺天乡大学孔子学院应韩国忠清南道牙山市新井中学之邀,精心策划并开展了一场别开生面的“非物质文化遗产——中国剪纸文化”体验活动,旨在提升学生们的多元文化理解力与动手实践能力。此次活动不仅展现了中国剪纸艺术的独特魅力,更搭建起一座多元文化交流的桥梁,让来自不同国家的学生在艺术的世界里感受中华文化的深厚底蕴。

多元受众,共赴文化之约

本次活动由顺天乡大学孔子学院三位教师与新井中学教师携手组织,吸引了来自中国、韩国、俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等多个国家的25名中学生积极参与。不同肤色、不同语言的学生们汇聚一堂,为这场文化盛宴增添了丰富多彩的国际色彩。

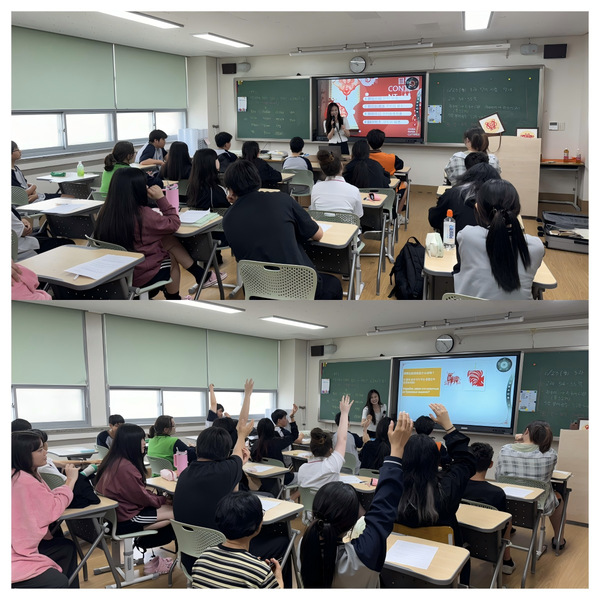

多途讲解,领略文化魅力

剪纸,作为中国传统民俗艺术的瑰宝,拥有超过1500年的悠久历史。2009年,它被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产名录,成为世界了解中国传统工艺的重要窗口。活动中,孔子学院的彭婷老师担任主讲,王梓瑶老师、杨佳欣老师协助,采用多种途径为学生们全方位解读剪纸文化。

历史追溯:彭老师从剪纸的起源讲起,追溯到汉代,那时剪纸最初用于祭祀和庆典活动。随着岁月的流转,它逐渐演变成一种广泛应用于节日装饰和民间生活的艺术形式,承载着人们对幸福、团圆、吉祥的美好向往。

用途解读:彭老师向学生们介绍了中国剪纸在春节、婚礼等重要节庆中的广泛应用,如春节的“窗花”、婚礼的“囍”字剪纸等。这些生活中常见的剪纸图案,不仅美观实用,更蕴含着深厚的文化寓意,让学生们深刻感受到中国传统文化的独特魅力。

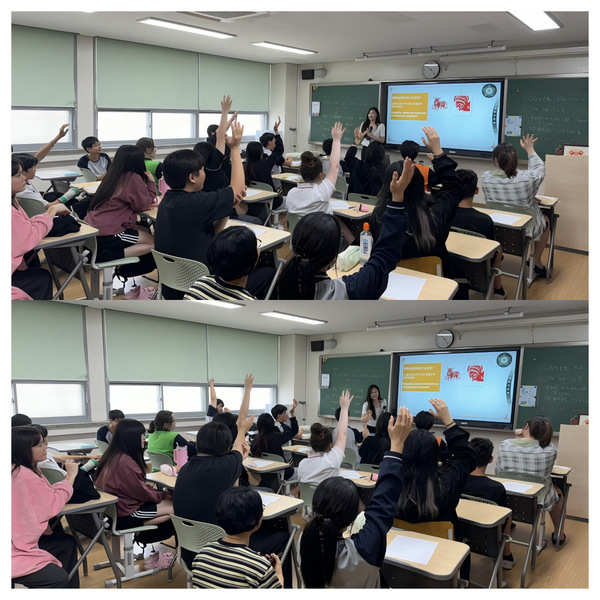

互动问答:在有奖问答环节,彭老师通过精心设计的问题,引导学生们回顾课堂所学知识。各国学生们争先恐后地举手抢答,欢笑声回荡在整个教室,浓厚的文化氛围感染着每一个人。

为了克服语言障碍,孔子学院精心准备了多语种学习资料,将课件内容同步翻译成韩语和俄语。彭老师还巧妙运用图片、视频、趣味讲解与互动游戏等多种方式,深入浅出地向学生们展示了剪纸艺术的魅力。在这个多语言、多文化融合的课堂上,语言的隔阂被艺术的魅力所消除,学生们通过一张张精美的剪纸,共同感受着文化的深意。

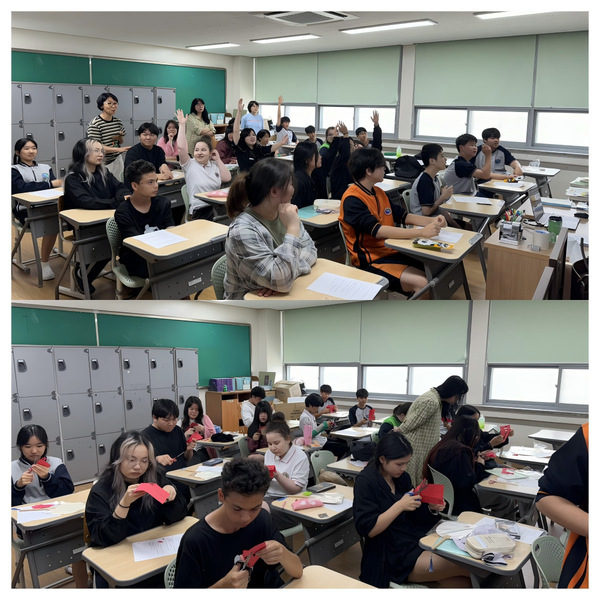

动手实践,感悟文化内涵

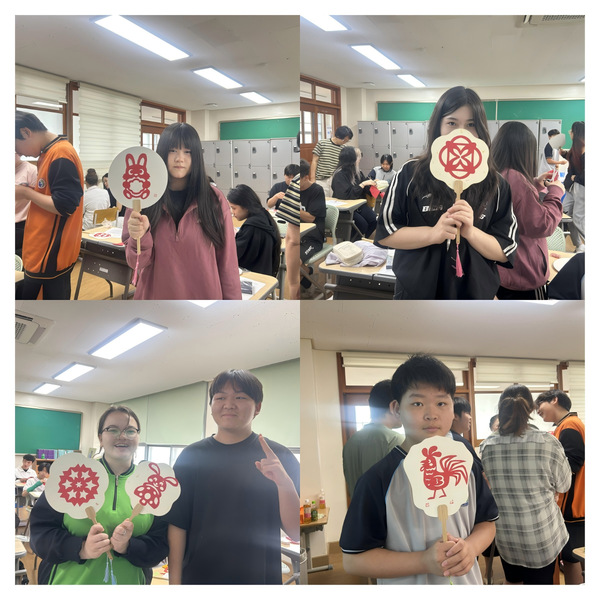

在动手体验环节,学生们在孔院老师们的耐心指导下,学习了基础剪纸技法,并亲自动手制作剪纸作品。从简单的“福”字到复杂的动物、植物图案,学生们一边剪、一边感悟剪纸所传递的寓意与美感。他们纷纷向老师请教图案的中文表达和寓意,展现出对中国文化的浓厚兴趣。不一会儿,一幅幅精美的剪纸作品便展现在眼前,学生们脸上洋溢着自豪和喜悦。

文化传承,未来可期

顺天乡大学孔子学院一直致力于推动本地中文教育与中国文化的推广。此次“中国剪纸文化”体验活动,是孔子学院文化传播的一次成功实践。通过多途径的文化讲解和互动体验,让来自不同国家的学生们在轻松愉快的氛围中走近中国,了解中华文化的精髓与魅力。

今后,顺天乡大学孔子学院将继续深化与本地中学的合作,开展更多富有创意和教育意义的文化体验活动,为促进当地中韩文化交流、推动多元文化融合贡献更多力量。

(文字/通讯员 彭婷 摄影/通讯员 王梓遥 杨佳欣 内容审核/冯鹏 窦文彤 张占奇)

(网页编辑/张明慧 庞轶丹)