12月,人民网、新华网、中国新闻网、《天津日报》、学习强国APP、天津电视台、《天津教育报》等多家主流媒体对我校多项活动进行关注报道,社会反响良好。

一、校园里的百年“光影”建筑

12月23日,天津电视台科教频道《潮天津》栏目“校园里的百年‘光影’建筑”专题,聚焦我校标志性建筑------钟楼,邀请负责对钟楼进行修缮的天津大学建筑学院副教授张威和我校党委宣传部韩飞老师,讲述百年钟楼的“前世今生”。

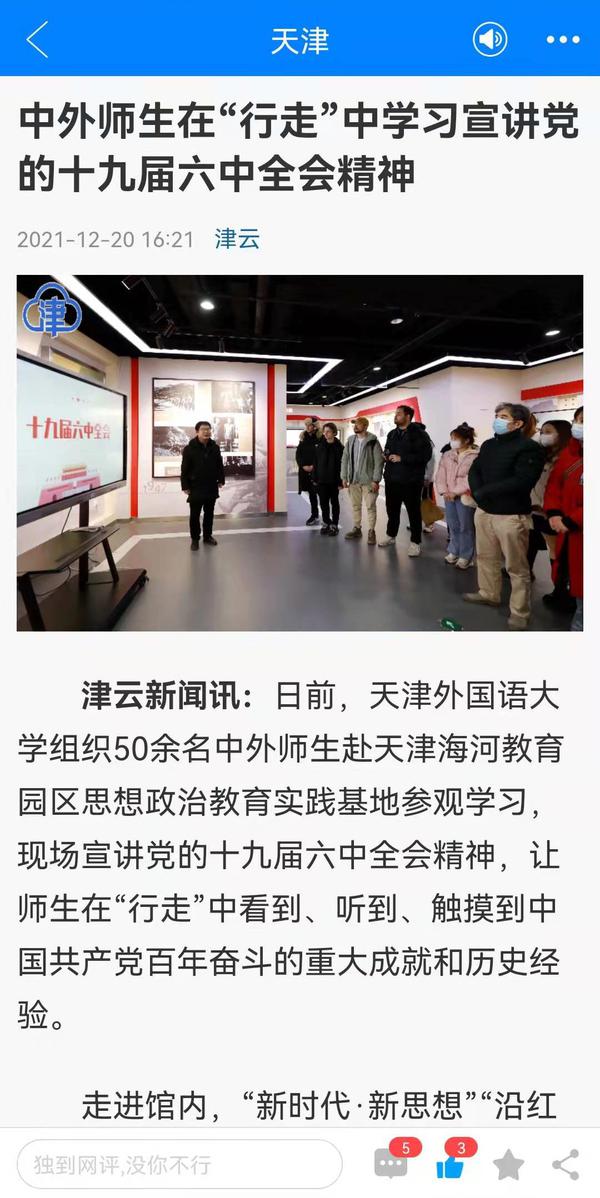

二、“行走”中宣讲 天津外国语大学组织中外师生走进“红馆”

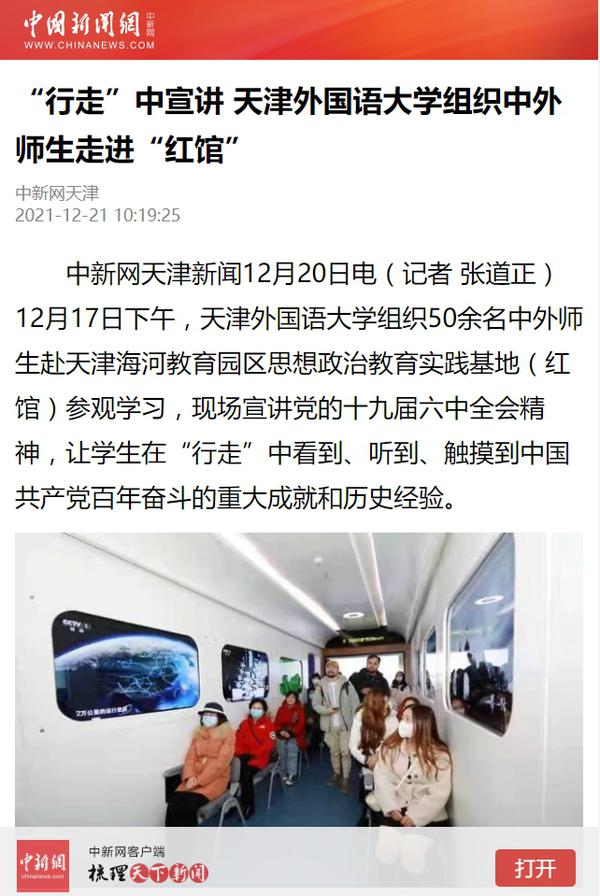

12月17日下午,我校组织50余名中外师生赴天津海河教育园区思想政治教育实践基地(红馆)参观学习,现场宣讲党的十九届六中全会精神,让学生在“行走”中看到、听到、触摸到中国共产党百年奋斗的重大成就和历史经验。

《天津日报》头版以《学习宣传贯彻六中全会精神 天津外国语大学师生开展“行走的党课”沉浸式感受中国力量》为题进行了报道。

新华社客户端以《天津外国语大学组织中外师生参观学习》为题进行了报道。

中国新闻网以《“行走”中宣讲 天津外国语大学组织中外师生走进“红馆”》为题进行了报道。

央广网以《天津外大组织中外师生走进“红馆” 在“行走”中宣讲党的十九届六中全会精神》为题进行了报道。

学习强国平台以《天津外国语大学中外师生走进“红馆”学习党的十九届六中全会精神》为题进行了报道。

北方网以《天津外国语大学师生开展“行走的党课” 沉浸式感受中国力量》为题进行了报道。

津云客户端以《中外师生在“行走”中学习宣讲党的十九届六中全会精神》为题进行了报道。

网易新闻以《天津外国语大学组织中外师生走进“红馆”,在“行走”中宣讲党的十九届六中全会精神》为题进行了报道。

三、“语”冬奥同行 天津外国语大学举办多语种讲述中国冬奥故事大赛

为传承奥林匹克精神,弘扬冬奥文化,营造浓厚冬奥氛围,我校举办“语”冬奥同行------多语种讲述中国冬奥故事大赛,用多语种讲述精彩的中国冬奥故事,表达天外学子对2022年北京冬奥会的美好祝福。人民网、新华网、中国新闻网、央广网、学习强国APP、《今晚报》《天津工人报》、津云客户端、网易新闻等多家媒体对此进行了报道。

四、第六届“中央文献翻译与研究论坛”线上举行

12月18日,第六届“中央文献翻译与研究论坛”以在线形式召开,以“建党百年与对外话语体系建设:成就、挑战与发展”为主题,聚焦做好对外话语体系建设工作,开展多学科研讨,进一步提升中央文献对外翻译服务党和国家中心工作的能力。人民网-国际频道对此进行了报道。

五、“译”心“译”意 将天津故事讲给世界听

12月22日,《天津教育报》A2版以《“译”心“译”意 将天津故事讲给世界听》为题,深度采访报道了我校中国特色社会主义理论体系国际传播外译研究中心组织师生踏上“寻访红色印记 助力‘四史’宣传”之旅。

全文转载如下:

“译”心“译”意 将天津故事讲给世界听

“在看到视频之前,我真的不知道天津原来这么好。那里有很多西方的建筑,有深厚的历史,还有现代大都市的繁华,希望你能录制更多的视频,让我更多地了解天津,了解中国。”前不久,天津外国语大学英语学院翻译专业2019级学生赵恒挚收到了一条来自美国友人的留言,原来朋友是看到了自己作为主讲人录制的介绍东方华尔街------解放北路的视频。在这段13分11秒的视频中,赵恒挚带观众边走边看,全英文讲解历史故事,让这位美国友人第一次这样认真地了解了历史中的天津。

为更好地学习“四史”,传播“四史”,今年,天津外国语大学中国特色社会主义理论体系国际传播外译研究中心组织师生踏上“寻访红色印记 助力‘四史’宣传”之旅,走访天津觉悟社、周邓纪念馆、民园广场、解放北路和北疆博物院等具代表性的历史文化名胜,形成约6万字的英译介绍,将天津的红色基因、历史沿革用全英文视频讲解的方式呈现出来。

视频以线上、线下和明信片等实物方式发布,自发布以来就受到广泛关注,经过两个多月的传播,它已经从在天津生活的国际友人辐射到大洋彼岸,让更多人听到来自天津的红色故事。

用脚去丈量历史的厚度

“这次的视频宣讲源于天津市委宣传部委托英语学院翻译系部分教师翻译的“扫码读史”项目,作为《天津指南》(英文版)的一部分,以文字和图片的形式介绍天津的66个历史文化名胜。项目完成后,大家都意犹未尽,我提议如果以视频的方式呈现效果一定更好。所以,我们就以社会实践的方式开启了这次‘讲好天津故事,传承红色精神’的宣讲视频录制工作。” 天津外国语大学英语学院翻译系主任、中国特色社会主义理论体系国际传播外译研究中心主任汪淳波介绍道。

汪淳波的这个想法一经提出,马上受到英语学院师生们的热烈响应。在英语学院党委书记郭芃和团委书记宋雪梅的大力支持下,宣讲人、拍摄人、制作人迅速选拔招募齐全,英语学院翻译系副主任、中国特色社会主义理论体系国际传播外译研究中心副主任周薇亲自担任指导老师,确保英文地道,语音纯正。第一批视频的拍摄正在暑假期间,参与视频录制和宣讲的小伙伴们将群名改为“假期休息与我无关”,一门心思投身于选题和资料搜集工作。师生们锁定了“扫码读史”项目中66处天津具有历史代表性的地标建筑和场所,经过综合考量先选取5处投入拍摄。

团队成员开始大量搜集资料,查找历史照片,努力还原历史的样貌,展现最真实的天津。“一张张老照片,把我带回了那段动荡的岁月。岁月见证了天津被迫开放通商的无奈,洋务运动时取得骄人成果的辉煌,被外国侵略殖民的屈辱,更见证了中国人民顽强抗争所取得的荣耀。”为讲好民园广场的“前世今生”,英语学院翻译系2019级学生田一茗从天津市档案馆天津档案方志网上查找民园老照片和历史文献。为了选择拍摄地点,了解馆内藏品,她多次前往民园广场和广场两翼的五大道历史博物馆、天津体育博物馆进行实地考察。学习央视纪录片《五大道》之后,她决定按时间顺序,从历史、建筑、商业、文化、教育等多角度介绍民园广场和五大道。

“我在新闻上看到了一张法国公议局门前的历史照片,也就是当时天津接受日本驻军投降的地点,我就找到了照片作为历史对比。这样的照片我一共搜集了100多组,最终选取了其中的20组用在视频中。”本身对历史十分感兴趣的赵恒挚在准备期间,一次次走过全长2.3公里的解放北路,用自己的双脚丈量天津的历史,选择最有代表性的建筑放在只有十几分钟的视频中讲解,他说:“我的选择标准是要契合建党百年的主题。比如我选取了解放北园,曾经坐落于原英租界的戈登堂是权利的象征,它前面的广场普通民众是不能随便进入的,而现在这里的解放北园成为了市民的休闲场所,这样的古今对比中我们看到祖国的繁荣强大。”

团队成员历时两个多月,经过50余小时的拍摄,汇总了500余组照片、400余分钟的原始视频,通过近百小时的后期制作,以及反复打磨润色,第一批完成了3个系列、5组全英文版宣传视频。

做中国故事的有力传播者

“我们不能一味地讲,更要考虑外国人如何听,要了解外国人眼中的天津是什么样的,特别是针对他们对中国历史的误解和疑问给予最有力的回答,用我们的方式将天津的故事讲给他们听。”赵恒挚在撰写稿件的过程中多次和外国友人沟通,询问他们有什么想要了解的内容,不断丰富解说稿件。赵恒挚用了三个星期的时间搜集史料,其中参考了大量英文报纸和英文著作,甚至查阅到了1930年的英文著作。

为了用最地道的英语讲述天津历史,周薇全程指导学生们完成英文稿的写作,每篇宣讲稿都修改了5遍以上,同时要完成正音纠音的工作,才有了最后的完美呈现。

翻译系201级学生胡晴负责天津觉悟社纪念馆的介绍,“为了在有限的时长内最大特色地突出觉悟社的历史功能和时代意义,我和指导老师周薇反复修改,尽力去精炼语言,通过一些引导词尽可能去‘抓住观众’。”

胡晴在整个拍摄过程中印象最深刻的是介绍李大钊先生来津演讲那一部分,她说:“我总是不禁联想起《觉醒年代》剧中守常和仲甫先生紧握右拳向人民宣誓时的那份悲怆和郑重。在这个环境中,我不需要刻意地调整状态,就可以把这份感情充分表现出来。这次实践活动过后,我们对老一辈革命家的印象不再拘泥于课本,而是变得更加立体与鲜活。”

为了让外国人更感兴趣,有更高的接受度,负责视频拍摄的2020级外国语言文学类专业学生佟金缘认真研究了BBC、NHC等电视台新闻拍摄的手法。并非专业摄影的她一次次走进拍摄地点,计划拍摄方式,特别是有些展馆灯光昏暗,她就不断选取拍摄角度,努力呈现最好的拍摄状态。

佟金缘说:“拍摄时天气很热,我们中间不得不停下来等同学衣服干了才能继续拍,这个辛苦付出的过程也让我们感触很深。如果不深入了解、亲身经历,你很难将历史课上的知识点与革命者的奋斗历程结合起来,那都是活生生的生命经历。通过这次拍摄,我为学习的专业找到了一份信念感,那就是将专业学习和社会责任结合起来,成为一名中国故事的传播者。”

周薇介绍,后期还会在三个系列的基础上,加入名校系列和名人故居系列期,并拓宽其他语种,让更多的红色精神通过学生的讲述传递出去。

如今,宣讲视频产生了辐射效应,渐成星火燎原之势,很多学生参与进来,希望能立体地展示中国,让自己所学的翻译专业与实践真正地结合起来,向世界发出中国的声音。

六、跨越山海,与你相拥------皮拉尔的“蹭课之旅”

日前,由教育部中外语言交流合作中心主办、我校欧洲语言文化学院承办的“中国六座古城穿越之旅”汉语桥线上团组交流项目顺利闭幕。来自西班牙的“特殊学员”皮拉尔接受记者采访,讲述了其与中国奇妙的缘分,以及对中国文化浓厚的兴趣。中国日报网、中国网对其进行了报道。