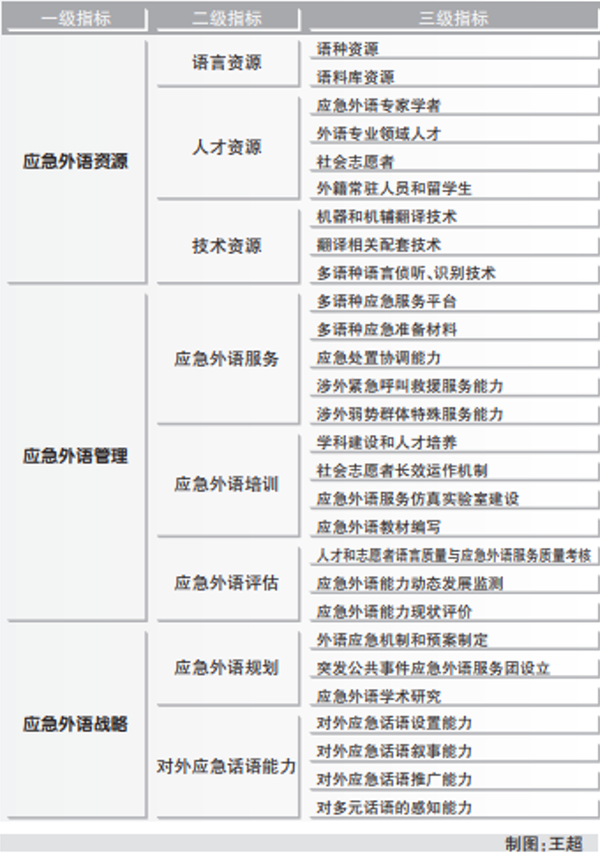

4月22日,《中国应急管理报》第7版刊发天津市应急外语服务研究院研究员、我校英语学院李霞老师文章《城市应急外语能力评价指标体系构建初探》。文章指出,构建科学合理的城市应急外语能力评价指标体系已成为当务之急,并在明确城市应急外语能力指标体系的内涵和外延后,对发现的影响因素进行聚类分析,初步得出指标选项,提出由 3 个一级指标、8 个二级指标和28个三级指标组成的城市应急外语能力评价指标体系。文章强调,要利用好各类资源,做好三个方面管理,提升战略能力,加强城市应急外语能力的建设,为城市治理提供政策依据。

全文转载如下:

城市应急外语能力评价指标体系构建初探

增强应急外语能力已成为提升城市整体治理能力和应急语言服务水平的一项重要内容。然而,目前国内尚缺乏针对各大城市应急外语资源和能力的动态监测机制与评估体系,很难为城市应急外语能力的评估和改善提供科学依据和技术工具。 “十四五”国家应急体系规划明确指出,要“建立突发事件预警信息发布标准体系,优化发布方式,拓展发布渠道和发布语种,提升发布覆盖率、精准度和时效性,强化针对特定区域、特定人群、特定时间的精准发布能力”“加大应急管理标准外文版供给”“提升应急救援人员的多言多语能力,依托高校、科研院所、医疗机构、志愿服务组织等力量建设专业化应急语言服务队伍”。

由此可见,构建科学合理的城市应急外语能力评价指标体系已成为当务之急。

建立起指标体系

应急外语能力是一种特殊的语言能力,是通过对应急外语资源储备的激活和利用,为应对突发事件提供涉外语言援助的能力。提升适应城市治理现代化要求的应急外语能力,需要从建立治理体制机制、增加资源储备、发挥社会协同作用、提升手段现代化程度、增强对外话语能力等方面着手。

指标体系作为评价的核心要件,对于评价的权威性与公信力具有重要影响。科学合理的评价指标体系可以作为技术工具,辅助各大城市及时发现应急外语能力建设的优势与不足,为其实现持续优化提供依据。相对统一的评价指标体系,可以为各地应急外语能力横向比较和纵向比较提供基准,有利于相互之间取长补短,更有针对性地完善应急外语服务体系。此外,基于第三方评价主体视角,将专家评议、公众满意度和客观指标相结合,不仅可以实现主客观评价的有机结合,还可以发挥外部评价主体的倒逼作用,推进各地应急外语能力建设。

应急外语能力评价是一个复杂的系统,涵盖“应急”和“外语”两个维度的指标。从现有研究成果看,目前国内外对城市应急管理能力的评价,以及对个人层面外语能力评价的研究非常丰富,对相关理论框架和评价标准的构建和应用较为成熟,但针对城市应急外语能力的评价指标体系尚未构建,且鲜有探讨。目前较为权威的相关指标体系有文秋芳所著的国家语言能力理论体系构建研究、沈骑和陆珏璇撰写的全球城市外语能力指标体系构建以及美国联邦紧急事务管理署(FEMA)和全国应急管理协会(NEMA)联合开发的应急管理准备能力评估标准(CAR)等,这些单一维度的评价指标可为城市应急外语能力评价指标体系的构建提供一定参考,但不能直接作为评估指标应用。因此,笔者在明确城市应急外语能力指标体系的内涵和外延后,对发现的影响因素进行聚类分析,初步得出指标选项,提出由 3 个一级指标、8 个二级指标和28个三级指标组成的城市应急外语能力评价指标体系。

利用好各类资源

应急外语资源是城市提供应急外语服务,以及应急外语战略得以运作实施的前提。该一级指标主要反映城市掌控的应急外语资源的生态现状,由 3 个二级指标构成:语言资源、人才资源、技术资源;在二级指标下,共有 9个三级指标。

语言资源。应急外语语言资源包括语种资源和语料库资源。语种资源是指城市现有外语语种数量和每个语种使用人群规模大小,是反映城市可供应急使用的外语资源掌控的基本指标。语料库资源是指现有的各语种、各应急领域语料库、术语库、翻译记忆库等数字资源,是现代化高效应急外语服务的基础。

人才资源。应急外语人才资源是应急外语服务得以顺利实施的人才保障,包括应急外语专家学者、外语专业领域人才、社会志愿者、外籍常驻人员和留学生。培养和储备一支“召之即来、来之能战、战之必胜”的应急外语人才队伍,是反映城市在重大突发事件和公共危机中提供语言救援能力的重要指标。

技术资源。应急外语技术资源是现代高效应急外语服务的技术保障,包括机器和机辅翻译技术、翻译相关配套技术(术语管理技术、在线翻译管理平台开发技术、翻译记忆技术等)和多语种语言侦听、识别技术。这些技术的成熟和应用程度是反映城市提供应急在线翻译、涉外紧急呼叫应急外语服务和涉外舆情监控能力的关键指标。

强化三方面管理

应急外语管理是提高城市应急外语服务能力和维持应急外语服务体系长效运行的必要手段,该一级指标反映了城市的应急管理水平,由应急外语服务、应急外语培训、应急外语评估3个二级指标和 12个三级指标构成。

应急外语服务。应急管理可分为事前、事中、事后三个阶段,每个阶段中城市应急外语服务能力和水平可从五个维度来考察:事前阶段应急部门搭建的多语种应急服务平台、应急手册等多语种应急准备材料;事中阶段的对应急外语资源和团队的调动能力、各部门协同工作等应急处置协调能力,以及涉外紧急呼叫救援服务能力;事后阶段的对涉外弱势群体提供语言抚慰等特殊服务能力。

应急外语培训。应急外语人才培训是城市应急外语管理中的重要一环,反映了城市对应急外语人才资源的储备和培养能力,包括应急外语专业学科建设和人才培养,对社会志愿者招募、培训、分类、演练、考核的长效运作机制,应急外语服务仿真实验室的建设及应急外语教材的编写。

应急外语评估。复合型评估体系应包括考核、监测、评价三个功能,即对各类应急外语人才和志愿者语言质量与应急外语服务质量的考核,对应急外语能力动态发展的监测,对城市应急外语能力现状的评价,这是城市应急外语评估管理的重要内容和评价维度。

提升战略能力

城市应急外语战略能力是服务城市安全和发展整体战略的重要能力,主要涉及应急外语科学规划能力和对外应急话语能力的两个维度 7 个具体能力指标。

应急外语规划。科学合理的应急外语规划要具有战略性、前瞻性、指导性,主要包括外语应急机制和预案的制定、突发公共事件应急外语服务团的设立以及应急外语学术研究。规划要与城市整体发展战略紧密结合,构建应急外语能力建设长效机制。

对外应急话语能力。在异常严峻的国际语境中,应急外语服务的使命之一就是要击破西方话语叙事的谬论,主动设置议题,积极建构和推广中国良好形象。因此,对外应急话语能力也是反映城市应急外语能力的指标之一,包括对外应急话语设置能力、叙事能力、推广能力和对多元话语的感知能力。

上述指标体系兼顾了“外语”和“应急”两个维度,基本满足了系统性、典型性、动态性、可操作性的指标体系构建原则,实现了主观评价和客观评价的结合。当然,这只是对城市应急外语能力指标体系探索性的初步构建 ,其科学性和合理性有待实践检验。后续研究可以此为基础,结合德尔菲法和因子分析法,定性和量化方法相结合验证其聚类的合理性和重复性,对指标模型加以改良,并使用层次分析法计算各指标权重以形成准确具体的评价指标体系。

在全球自然灾害和公共危机频发的背景下,城市应急外语能力的建设正日益成为城市治理的一大要素,急需科学客观的评价标准作为政策依据。