近日,《中国应急管理报》刊载我校齐悦老师署名文章《能力多样化 体系规范化 平台综合化------“大应急”背景下应急志愿者队伍培训机制初探》。文章指出,“大应急”理念对应急志愿者的能力提出了新的要求,应急志愿者队伍的建设、培育也需纳入到应急管理的长效机制中,应急志愿者队伍培训呈现培训能力多样化、培训体系规范化、培训平台综合化的特点,高校应当发挥优势,充分参与到应急志愿者培训工作中,保障志愿者队伍综合素质和服务能力的有效提升,以适应“大应急”的战略需求。

原文转载如下:

能力多样化 体系规范化 平台综合化------“大应急”背景下应急志愿者队伍培训机制初探

齐悦

为了推动新时代应急管理事业改革发展、实现国家治理体系和治理能力现代化的战略目标,“大应急”理念应运而生。谓“大应急”,是指与“分灾种”单部门负责管理相对应,适应现代社会实际需求、满足多部门协调作战的“全灾种”应急管理模式。“大应急”理念无论对丰富和创新社会治理方式、贯彻和落实总体国家安全观,还是对防范和化解重大风险,都具有重要意义。应急志愿者是应急救援体系中最为重要的资源,“大应急”理念对应急志愿者的能力提出了新的要求,应急志愿者队伍的建设、培育也需纳入到应急管理的长效机制中,并适应“大应急”的战略需求。

培训能力多样化

相比普通志愿者,应急志愿者需要应对更为复杂的突发事件,是防范化解重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故的重要力量。在坚持“以防为主、防抗救相结合”的战略要求下,志愿者对突发事件的应对不再仅限于事件发生时,也包括事件发生前的预防预警和事件发生后的善后处置。

突发事件发生前,应急志愿者可协助完成隐患排查、处理等工作,并协助做好预防预警、应急避险和自救互救等应急知识的科学普及和宣传教育。应急事件一旦发生,应急志愿者应通过统一组织、统一调用,参与到现场救援及灾情信息报送工作中,协助做好人力、物力、医疗卫生及通信保障。应急事件发生后,应急志愿者能够参与部署防范连锁灾害、安置受灾群众和灾后重建工作,并在必要时协助开展医疗康复、心理抚慰、信息发布、舆情引导等工作。

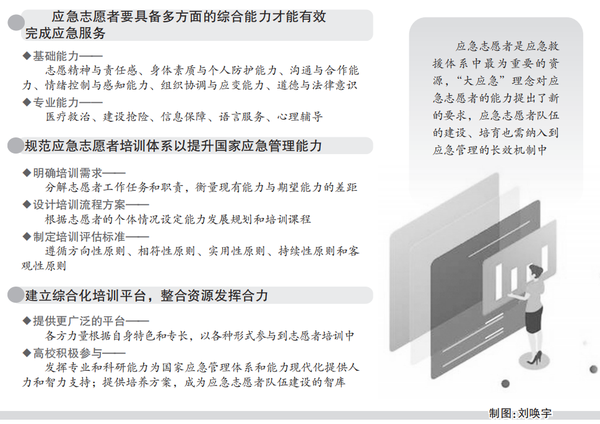

为适应全风险、全过程、全主体、常态化的新型应急管理理念,应急志愿者要具备多方面的综合能力才能有效完成应急服务。

面对不断复杂化的能力需求,对应急志愿者进行培训时,需按照其个人素质、职业类型、承担职责和工作任务的不同,对志愿者能力发展进行规划。总的来说,应急志愿者需具备的能力可分为基础能力和专业能力。

基础能力是每个志愿者都应具备的通识能力,主要包括志愿精神与责任感、身体素质与个人防护能力、沟通与合作能力、情绪控制与感知能力、组织协调与应变能力、道德与法律意识等。

基础能力可以确保志愿者在突发事件的各个阶段按照组织流程,有序、有效地完成不同类型的志愿服务工作。相比于基础能力,专业能力需要根据志愿者的个人经历和意愿,结合应急需求,有针对性地划分群组进行培训。

专业能力指涉及某个领域的专业知识及经验素质,例如医疗救治、建设抢险、信息保障、语言服务、心理辅导等。具备专业能力的应急志愿者可以成为国家专业应急人员的有力协助者,及时补充专业应急力量。在进行应急志愿者队伍建设时,每一位志愿者的培训都应涵盖基础能力和专业能力,从而提高应急志愿者队伍的综合素质,有效改善应急服务的质量和效果。《“十四五”国家应急体系规划》强调,要提升应急救援人员的多言多语能力,依托高校、科研院所、医疗机构、志愿服务组织等力量建设专业化应急语言服务团队。在国家战略目标的要求下,应急语言服务能力应成为志愿者培训的重要内容,并需要结合多方资源,加强语言培训工作的系统性、协同性。

在此项工作中,各专业高校可结合自身优势,成为志愿者队伍应急语言能力培养的主力军。一方面,可以为志愿者语言服务培训课程提供师资力量,从理论和实践的角度制定培训方案、评估培训成果;另一方面,也可依托师生力量,组建语言志愿服务队伍,直接参与到应急处置中,承担起医患沟通、翻译、多语信息发布、宣传动员、舆情分析引导等应急语言服务工作。

培训体系规范化

以提升国家应急管理能力为目标的新型应急管理制度,强调规范应急工作体制,使应急准备、应急救援有章可循,对应急志愿者的培训也应做到体系的规范化。对此,可以借鉴企业管理中的员工培训经验,通过明确培训需求,设计培训流程,制定培训方案和评估标准等措施实现应急志愿者培训体系的规范化。

首先,明确培训需求,对现有志愿者及潜在志愿者的数量、年龄、职业、技能和知识水平进行分析,分解志愿者的工作任务和职责,结合以往应急服务实践,衡量应急志愿者队伍现有能力与期望能力之间的差距。在此基础上,根据培训平台所掌握的人力、物力和财力等资源状况,确立切实可行的培训目标和计划。鉴于对志愿者的培训也应成为志愿者突破自身、寻求能力发展的机遇,为了使志愿者自发参与培训并产生兴趣,志愿者培训组织在制定培训目标和计划时,可以通过访谈法、问卷调查法、观察法等了解志愿者对培训的个体需求,将组织目标与个人目标相结合。

其次,标准的志愿者培训流程不但可以使培训活动有序开展,也是保证培训质量和技能转化率的关键所在。志愿者培训涵盖了诸多任务,例如根据志愿者的个体情况设定能力发展规划,综合线下线上培训手段安排不同时段的培训课程,寻求高素质的培训教师,明确培训课程目标、培训对象及培训方法、定期组织技能成果展示和应急实战演练等。培训组织应对不同的培训任务进行定义并制定实施流程及标准,使每一项任务的执行过程有据可依,形成可以推广的标准化模式。志愿者培训平台还需特别注重培训活动的可行性和持续性,确保通过培训切实提高志愿者队伍的综合能力并使其常态化。

此外,应急志愿者培训体系的规范化还体现在评估标准上。评估的目的在于积累经验、修正错误,保证培训目标的实现。规范化的评估标准可以较为客观地评价培训质量并对其成果予以肯定,为优化志愿者培训机制提供依据。评估标准的制定需要遵循方向性原则、相符性原则、实用性原则、持续性原则和客观性原则。此外,评估的对象除了培训活动本身外,还应包括受训对象。这里可以参考国家对专业技术人员的评定标准,制定应急志愿者能力级别认定体系,通过定期认证考核,对志愿者的基础能力和专业能力进行分类定级。一方面,志愿者能力级别认定可以为志愿者的能力发展规划提供参考;另一方面,在应对不同类型和级别的应急事件时,可以根据志愿者的能力水平合理统筹安排志愿者服务工作,提高应急力量的灵活性和适应性。

培训平台综合化

符合“大应急”理念的应急志愿者培训应协调政府、高校、企业、医疗机构、专业救援队伍等多方面资源,建立综合化培训平台,将政府与社会各界的优势资源进行整合、发挥合力,从而降低培训成本,优化培训手段,提高培训质量。

应急志愿者绝大部分由来自各行各业的社会力量组成,单靠政府的力量很难结合志愿者的具体情况和需求,切实可行地开展长期培训工作,很难保证应急志愿者队伍建设的质量和常态化。高校、企业、医疗机构、专业救援队伍等多方力量需根据自身特色和专长,为志愿者的培训提供更广泛的平台,以各种形式参与到志愿者培训中,使培训手段多样化,并在此基础上借助物联网、人工智能、大数据技术的应用,相互合作、统一协调、信息共享,以能力需求为前提,合理配置资源,建立科学、完整、高效的培训体系。

高校具备较强的专业能力和科研能力,是加强国家综合应急能力的重要保障,可以为国家应急管理体系和能力现代化提供人力和智力支持。新冠肺炎疫情暴发后,在教育部、国家语言文字工作委员会的指导下,北京语言大学、武汉大学等高校和相关单位的专家学者组成“战疫语言服务团”,先后研发了一系列语言服务产品,为抗击疫情的医护人员及相关群体提供多维度语言服务,取得明显成效。

在此基础上,《教育部2021年工作要点》提出,成立国家应急语言服务团并加强建设。国家应急语言服务团建设的意义重大、涉及面广,涵盖机制设计、组织协调、运行保障等多项工作,关联政府部门、高校、研究机构、志愿者等各个方面,涉及各种资源的有效整合,能切实提升我国应急语言服务水平,同时也可为其做好“学理支撑”。

无论从“大应急”理念出发,还是从国家应急体系战略角色出发,高校都应充分参与到应急志愿者培训工作中。除了组织教育资源外,高校还应成为应急志愿者队伍建设的智库,结合应急服务全流程,全灾种的能力需求,提供科学的志愿者能力培养方案,规范培训流程,完善培训机制,保障志愿者队伍综合素质和服务能力的有效提升。

(作者单位:天津外国语大学)