由于疫情原因,很多师生无法正常返校,然而在“赛博世界”中,天外的课堂却是热热闹闹、人头攒动。其中最受广大师生欢迎的,当属学校图书馆开展的线上“人文书籍微讲座”活动,首轮“世界文化”模块8讲16场次一经推出,便吸引了在校师生、海内外校友3000余人次参与。有同学在留言中表示,讲座点小量大、深入浅出,辅以制作精美的课件,让人赏心悦目的同时更收获了许多知识。

高校图书馆作为校园中的“文化之肺”,承载着陶冶师生人文情操、滋养师生精神世界的重要作用。为了更好地让“文化之肺”浸润师生,从“‘馆员+’智力贡献”理念出发,图书馆努力深耕馆藏文献,打造了全部由资深馆员主讲的“人文书籍微讲座”品牌活动,经过长达一年的筹备,于今年的“世界图书日”正式亮相。图书馆策划部曹平老师表示,希望通过这项活动引导青年学子“爱读书、读好书、善读书”,提升其人文素养、家国情怀和全球视野,帮助他们进一步深刻理解中西方文化差异,在文明互鉴中树立正确的世界观、人生观、价值观。“同时,讲座内容也可以作为同学们专业课程外的补充与延展,进一步拓展学生们的知识面。”

“用心”,让书香更“润心”

系列微讲座取得成功,离不开图书馆全体馆员的精心准备、通力合作。图书馆策划部作为整个活动的“规划设计师”,在刘萌萌主任的带领下,积极策划阅读引导活动,让学生有针对性地阅读专业及相关联的专业文献,更好地吸收、消化和巩固课堂所学专业知识,拓宽专业视野,夯实专业基础,充分发挥图书馆学术交流和文化服务的职能。

“我们策划的系列讲座是图书馆为广大读者提供深层次智力服务的新尝试。”何梦洁老师说到,策划部同时也负责人文书籍微讲座的公众号宣传推广工作。“每场讲座所关联的馆藏书目,其书名、作者及馆藏位置,我们也会在推文中一一标注清楚。”这或许不过是点滴细节,却体现着馆员们的良苦用心。“这也是馆藏资源的一次延伸推广,我们希望更多读者在返校后愿意走进图书馆,亲自去探索书中的奥秘与精彩。”

随着讲座的深入开展,讲座内容日臻丰富。在未来,策划部将结合读者需求设计阅读导向、文字编辑、数据统计、图形图像处理等更多讲座主题,优化现有报名途径,陆续开展“随约随讲”的线下模式,让读者通过图书馆更加便捷地畅游知识的海洋,进一步提升知识获得感。

书藏“守护者”的进化论

“人文书籍微讲座”的成功不仅依靠图书馆策划部的设计,每一位主讲馆员的精心准备让每一场微讲座得以精彩呈现。馆员肖平、刘航嘉、林楠、刘倩美、王茜本着“对读者负责”的态度,在讲座准备的每个步骤都力图做到精益求精,往往需要投入近百小时,查阅大量参考资料,才能完成讲座的初步准备工作。为获得更好的讲座效果,馆员们精心制作PPT课件,通过“馆员阅读分享”“馆员技能加油站”等活动开展小范围试讲,反复打磨内容,力图使听众在讲座中收获真知识,得出真感悟。

图书馆学科服务部开设研究方法讲座

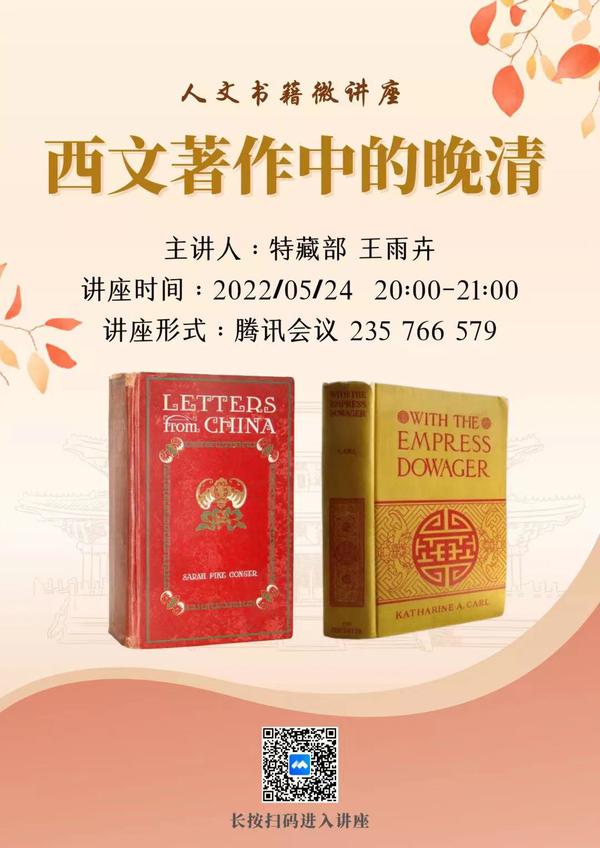

云端一场微讲座,时长不过一个小时左右,然而从选题到最后呈现,主讲人和主创团队所花费的时间往往数以月计。微讲座《西文著作中的晚清》主讲人------图书馆特藏部主任王雨卉介绍道,从选题敲定开始,自己便进行了大量相关文献的阅读梳理工作。“不光是阅读主推的书目,还需要去通读更多同时期其他相关的文献资料,通过不同侧面史料的相互印证,为读者呈现一个更加丰满、清晰的晚清社会风貌。”短小精炼是“微讲座”的特点,为了在尽可能短的时间讲述更多的内容,还需要将推荐书目中碎片化的知识加以整合、凝练,让微讲座内容有广度,思想有深度。

微讲座《原型与集体无意识》的主讲人------图书馆阅览部赵琪老师分享了她在准备讲座内容时的经历。“人们对于心理学大多不是特别了解,像佛洛伊德可能大多数人也只是听过他的名字而已,对于本书作者古斯塔夫·荣格和他的思想理论了解的可能就更少了。”如何将这些相对晦涩抽象的知识更好地介绍给读者,成为了赵琪准备讲座时的重点。为此,她不仅认真研读了荣格的系列著作,还大量阅读了其他解读荣格思想的文献,“差不多得读了上百本书吧,只有先自己吃透这本书,才能把‘原型’和‘集体无意识’的概念给大家讲清楚、讲透彻。”

粗糙无彩的石头,只有经过不断打磨,才能最终成为一块通透温润的玉石;同样的,只有经过不断打磨,一场微讲座才能做到知识性与趣味性结合,更好地激发读者们的热情和思考。赵琪通过旁征博引其他学科的知识来支撑讲座内容,“如果在试讲过程中发现哪一部分内容承接不够自然连贯,或者说不足以辅助解释理论,就去阅读其他的文献,甚至是外文文献,从中寻找更加合适、恰当的例证去支撑我的主题。”在这种科学严谨、精益求精的自我要求下,赵琪在讲座中结合了分子人类学、犹太民族发展史等看似无关实则联系紧密的知识点,让讲座内容更加耐人寻味,启人心智。

“人的注意力是有时间限制的。”王雨卉也有着自己的讲座“妙招”,通过合理规划讲座内容,每隔一段时间便设计一个小互动或是引入一个有趣的案例,“就像咱们相声会抖‘包袱’一样,让听众能够一直保持专注,在讲座中收获乐趣。”只有寓教于乐,循序善诱,才能让知识真正入脑、入心。

通过一场场“微讲座”,馆员们不再仅仅是书藏文献的“守护者”,也成为了馆藏文献的“讲述者”“引路人”。“馆员+”,即“馆员plus版”这一身份上的“进化”,为高校图书馆践行“文化之肺”的使命注入了新的活力。在王雨卉看来,这不仅是许多图书馆馆员从幕后走上台前,更拉近了馆藏典籍与师生之间的距离。“讲座不仅可以拓展听众的知识体系,引发师生思考,更希望大家能够以此为契机,去了解天外的特藏文献资源,挖掘它们的价值,将其同自身的学习科研结合,有所启发,有所运用。”

初心不改 师道传承

图书馆全体成员在探索提升服务质量与水平的过程中不断结出硕果,离不开馆长程幼强教授的耕耘与坚持。从英语学院调任新职,改变的是身份,不变的是师道初心与育人情怀。

“我们到底要留给学生什么呢?”程幼强曾经反复问自己这样的问题。师者,传道授业解惑者也。执教三十多年来,她一直以自己曾经的恩师为榜样,努力探求着答案。在她看来,置身于一个企盼尽快实现伟大复兴的民族,最当紧的是要帮助学生树立起过硬的真理观。今天的时代比任何时候都更需要具有理性思维能力的青年。“他们必须学会在尊重事实、认知客观的基础上,独立思考、准确判断、探究真理,分得清是非、辨得明黑白,而不是有利于我的为是,不利于我的为非。”这是程幼强为人师者的使命,也是她教书育人的信条。她始终秉持自己首先是一名师者,然后才是图书馆馆长,在新的岗位上初心不改,思考如何让图书馆更好地发挥“文化之肺”铸魂育人的作用。

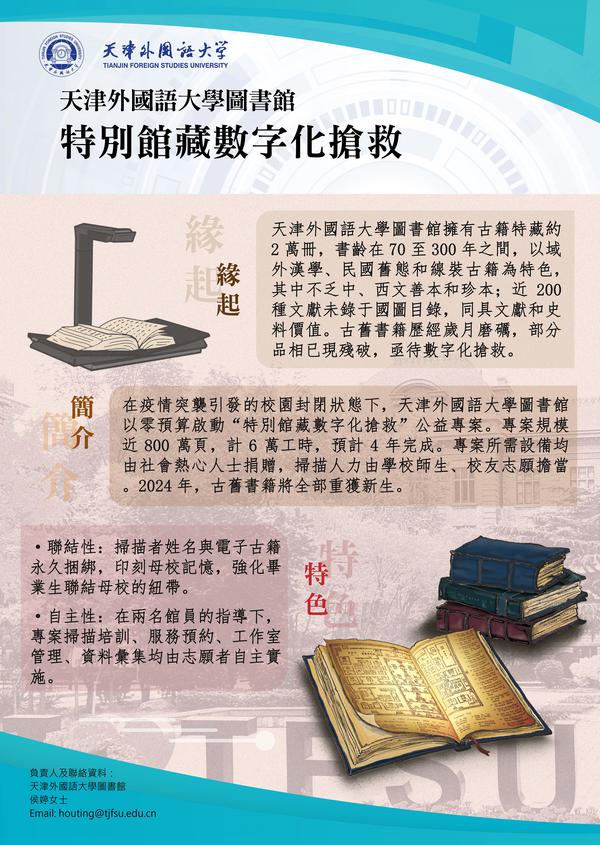

于是,程幼强一上任便全力投入“保护古籍”工作,带领馆员们将图书馆里已经“沉睡”了数十年的2万多册古籍特藏,通过数字化技术轻轻“唤醒”,逐一“复原”。“西文古籍是馆藏特色,对研究我国典籍外译历史及我国对外交流历史具有重要价值。”她还发起了抢救古籍特藏志愿者招募活动,邀请校内师生走入图书馆参与古籍数字化过程,亲手让“沉睡”的古籍“活起来”,传承这些历史留给我们的财富。

“人文书籍微讲座”是程幼强的又一“实招”。在她的鼓励和指导下,图书馆深挖潜能,近半数馆员直面挑战,成为“微讲座”的主讲人,馆内15个部门分成9个阅读小组,充分发掘馆藏文献“故纸堆”中的“新价值”,通过“书单”“朗读”“讲座”等多种形式和渠道为师生供给“文化大餐”,为进一步打造“书香天外”,营造良好学风校风,建设文明校园贡献力量。“人文书籍系列微讲座”还将陆续推出“觉醒年代”“抗战实录”“红色之旅与新中国”“穿越未来”等多个模块,希望青年学子通过讲座,成为一个既有人文温度,又有学识厚度和思想深度的复合型人才。在她看来,阅读是最好的提升自我的方式,“当我们的青年有能力做到用冷静的头脑自我审视、用公平的标尺律人如己,用缜密的思维谋划前景的时候,我们的民族也就更加接近她的伟大梦想。”

古语云:“书中自有颜如玉,书中自有黄金屋。”习近平总书记在考察中国人民大学图书馆时也表示,要运用现代科技手段加强古籍典藏的保护修复和综合利用,深入挖掘古籍蕴含的哲学思想、人文精神、价值理念、道德规范,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。天外图书馆深入挖掘馆藏文献价值,精心打造人文书籍微讲座系列活动,是贯彻落实习近平总书记重要讲话精神,扎实推进“我为师生办实事”的生动实践,更是“文化之肺”润物无声的温情浇灌。我们有理由相信,在一代代图书馆人的共同努力下,在学校立德树人、铸魂育人、以文化人的伟大实践中,优秀书籍将内化为师生心中最强的文化力量,根植于天外人心中,激励更多的人不息追求,建功立业新时代。

(记者/窦文彤 梁植)