在人工智能浪潮席卷的今天,实时翻译触手可及。许多人都在思考:当机器越来越“聪明”,外语院校和外语人才的价值将何在?天津外国语大学以一系列扎实而创新的实践,给出了自己的答案——教育的真谛不是和机器竞赛,而是培养能驾驭技术、深谙文化,并能向世界自信讲述中国故事的新时代复合型人才。

由天津市人民政府办公厅联合市教委、海河传媒中心共同策划的《公仆走进直播间》“教育强国的天津实践——2025天津高校校长访谈”第五期中,天津外国语大学校长李迎迎深入探讨了天津外国语大学如何用语言赋能城市发展,并探索构建复合型人才培养体系。

AI挑战下的外语人出路

面对AI的冲击,天津外国语大学的选择是主动融合。为此,学校成立智能语言服务产业学院,构建以“人工智能+产业技能+人文素养”为核心的课程体系,致力于推动学生从“语言使用者”向“智能工程师”转变,实现从“传统外语教育”到“面向全球的智能语言服务教育”的升维。

天津外国语大学智能语言服务产业学院

李迎迎说:“当机器能‘说出’句子,我们更要培养学生‘听懂’弦外之音、‘诠释’文化密码、‘创造’思想价值的能力。”在AI时代,外语人才的核心竞争力,恰恰是那些最不能被算法量化、最需要人类智慧的特质。。

这种核心竞争力体现在三个维度:• 跨文化沟通中的深度理解与创造性表达;• 语言服务的创新思维与价值整合能力;• 技术应用中的人文关怀与伦理自觉。

学生不仅要能在技术浪潮中立足,更要能以独特的人文之光,照亮前行的道路。

从“译介世界”到“译介中国”

在夯实技术底座的同时,天津外国语大学进行着一场深刻的使命转变——从“译介世界”到“译介中国”。李迎迎校长生动阐述了这一转变:“语言从理解他者的‘钥匙’,升华为表达自我的‘话筒’。”

这一使命转变,对天津外国语大学而言,是历史的必然,也是时代的召唤。

回望上个世纪,当我们的国家百废待兴,急需了解世界、学习先进时,天津外国语大学前辈们的使命是“译介世界”;今日之中国,已深度融入世界,并日益走向国际舞台的中央,天津外国语大学自信主动地肩负起“译介中国”的新使命,对外讲好中国故事,传播好中国声音,让世界了解真实、立体、全面的中国。

这一转变体现在扎实的行动中:学校依托中央文献翻译研究基地等高端平台,系统性地完成了《中国共产党的一百年》《中国式现代化》等60余部重要文献的外译。

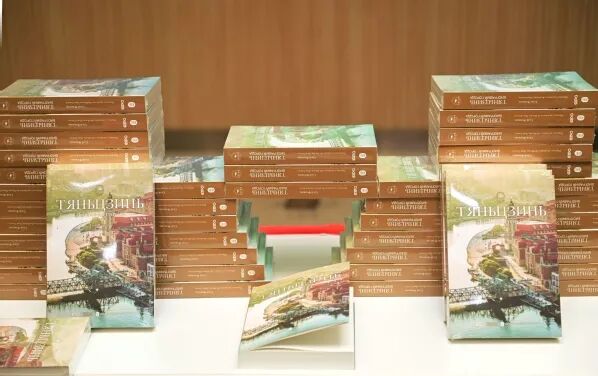

此外,《天津传》(俄语版)作为“丝路百城传”丛书的重要作品,团队以“忠实”与“传神”为原则,不仅精准传递历史信息,更致力于在俄语中再现原文的韵律与城市的气韵。该书不仅将成为“一带一路”沿线国家读者了解天津、认识中国的重要窗口,也将为上合峰会后天津与世界的交流合作增添一份独特的文化力量。

《天津传:海晏河清看津门》(俄文版)

打破学科壁垒,重构人才图谱

面对新时代的挑战,天津外国语大学深刻认识到,单一的外语技能已无法满足社会对人才的复杂需求。为此,学校全面推进人才培养模式改革,致力于构建复合型人才培养体系。

学校推动人才培养目标从传统的“T型人才”向更具竞争力的“Π型人才”转变。这意味着学生既要能用科学的理论方法提出真问题,又要能凭借语言优势深入实践获取第一手资料,最终形成具有原创性和政策价值的知识产品。

目前,学校已建成5个产业学院、12个拔尖创新人才项目班、7个校际联合培养项目、5个跨国本硕联合培养项目、2个中外合作办学项目以及60余个辅修/微专业/课程群,形成多层次、跨学科的新文科人才培养体系,为天津高质量发展和国家对外开放贡献“天外力量”。

打开围墙,联通世界

天津外国语大学正以多种方式“打开围墙”。在校内,学校积极响应“建设全民终身学习的学习型社会”的战略部署,面向市民开设“智津学堂”夜校。

基于上合峰会前为出租车司机、外卖小哥开展俄语培训的成功经验,夜校推出了“津味儿文化英语”、AI应用实操等课程,将优质教育资源送入社区。

天津外国语大学“智津学堂”

在全球范围内,学校与世界50多个国家的380余所大学和教育机构建立了友好合作关系,让办学理念和中文教育在更广阔的天地扎根。

天津外国语大学举办印尼巴东国立大学孔子学院签约仪式

在天津外国语大学,教育的画卷远不止于语言的传授。它是在AI时代对人文精神的坚守,是从理解世界到表达中国的使命升维,是打破学科界限培养复合型人才的蓝图重构,更是打开校门、联通世界的胸怀与担当。

新闻来源:https://mp.weixin.qq.com/s/f62NAW6v9SUUG987CQ_8_w

(网页编辑/金倍伊)